资料图片

3月3日,春风和煦,暖阳轻洒,记者踏入河北省衡水市故城县青罕镇于孝子村。这个因敬慕孝子而得名的村落,乃元朝大孝子侯秀之故里,孝德文化如春日细雨般绵绵不绝,源远流长,素有“孝子故里”之美誉。近年来,于孝子村深掘孝德文化之深厚底蕴,将其作为和美乡村建设的灵魂纽带,一番精心打造,让这座村庄既焕发了新颜,又充盈了内涵,宛如一幅生机勃勃的春日画卷,成为宜居宜业的乡村新典范,在和美乡村建设的道路上成果斐然。

千年孝村

孝德流芳泽后世

于孝子村的历史,是一篇动人的孝德篇章,承载着上百年的文化传承与人文精神。它的起源可追溯至元朝,相传因村中诞生了一位大孝子侯秀而得名。侯秀幼年丧母,跟继母生活,继母亲生有一子一女,母偏爱己出,对秀比较苛刻,而秀生性贤孝,上孝顺父母,下呵护弟弟妹妹,所以侯秀与弟妹感情甚笃。秀自幼聪颖,勤奋好学,进京会试,中榜为官。三年后,侯秀回家省亲,然而双亲已经过世,弟弟妹妹亦因寻兄而出走。侯秀甚感愧疚,便在父母墓前搭棚守孝三年,并散资放饭,救济过往行人脚夫,以觅求弟妹回归。从此孝子美名在当地广为流传,过往行人都称此地为孝子地带。

后有一于氏来此定居,为慕孝子美名,故名于孝子,于孝子村也因此得名,成为远近闻名的“孝子故里”。从那时起,孝德文化便在这片土地上生根发芽,代代相传。

于孝子村不仅因侯秀的故事而闻名,更因村民们对孝德的坚守与传承,成为一个充满温情与和谐的乡村典范。如今,当我们走进于孝子村,仿佛能从每一寸土地、每一面墙壁中感受到那股跨越千年的孝德力量。

文化铸魂

孝德传承续新篇

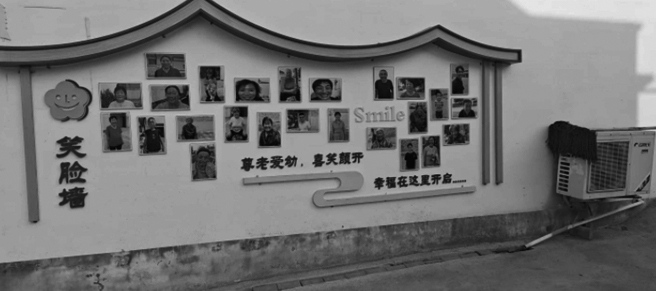

踏入于孝子村,首先映入眼帘的是那面色彩斑斓的“二十四孝”文化墙。墙上的每一幅画面都栩栩如生,讲述着古代孝道故事。村党支部书记张洪起站在墙前,自豪地介绍:“这是我们村的文化名片,也是我们传承孝德的起点。”他指着墙上的“卧冰求鲤”图说:“这些故事从小就听长辈讲,现在轮到我们讲给孩子们听,孝德文化就这样代代相传。”

沿着整洁的村道前行,孝德文化长廊、写满诗词的墙壁错落有致,古韵悠长。村民周兰琴坐在廊下,一边晒太阳,一边和邻居聊天:“以前村里可没这么热闹,自从有了这些文化墙,孩子们放学后都会围过来听故事,邻里关系也更融洽了。”

近年来,于孝子村通过孝德文化多元融合模式,将孝德文化与文明村镇创建、文明实践活动、移风易俗宣传教育相结合,开展孝德主题宣讲活动,设立“孝德榜”,评选“好媳妇”“好公婆”“最美家庭”等先进典型。这些活动不仅树立了榜样,还营造了“邻里互助、团结友爱、明礼诚信”的文明乡风。

此外,村里还通过举办孝德文化节、重阳节敬老饺子宴等活动,让孝德文化深入人心。村民们在日常生活中受到孝德文化的熏陶,逐渐形成了“孝亲敬老、崇德向善”的良好风尚。

榜样引领

真情善举暖人心

在于孝子村,孝德文化不只是体现在书面上,更融入了村民的日常生活中。村里设立了“孝德先进人物榜”,表彰那些在孝老爱亲、邻里互助等方面表现突出的村民。

84岁的老党员于秀云是村里公认的“好婆婆”。她用全身心的爱让家庭始终保持祥和温馨的气氛。有一次,儿媳突发高烧,于秀云毫不犹豫地出门找来村医,并不分昼夜地照顾儿媳,直到儿媳康复。她常说:“只要孩子们健康,全家和睦,吃再多的苦也心甘情愿。”她的事迹在村里广为流传,成为年轻一代学习的榜样。

“好媳妇”李春艳也是村里孝德文化的代表。她多年来无怨无悔地照顾高龄的婆婆。去年,婆婆摔伤需要手术,李春艳日夜照料,最终让婆婆恢复健康。她无微不至地照顾家人,不仅让家庭和睦,还带动邻里关系更加融洽,成为村里和谐家庭的典范,深受村民赞誉。

“好孝子”刘汉梓同样是村里孝德文化的践行者。2022年,他的母亲因膝关节手术住院,刘汉梓精心照料,端水喂饭、擦身洗脚,无微不至。他的母亲逢人便夸赞儿子孝顺。多年来,刘汉梓从未离开父母太远,始终践行着“父母在,不远游”的传统美德。他高贵的品质,孝尊父母的品格为村民们树立了榜样。

在于孝子村,孝德文化不仅是一种传统,更是一种力量。这些榜样人物用实际行动诠释了孝德文化的深刻内涵,他们的故事在于孝子村口口相传,激励着更多村民以孝为先、以德为本。

如今的于孝子村,正以孝德文化为笔,以实际行动为墨,描绘出一幅乡风淳朴的和美乡村新画卷。“孝德文化是我们村的根和魂,我们会继续传承下去,让于孝子村成为真正的‘孝子故里’。”张洪起满怀期望地说。

(董政柯 王玉佩)