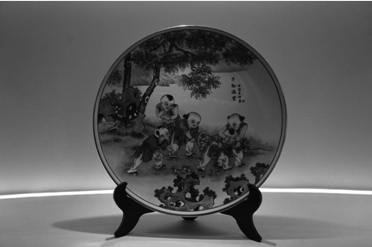

始于宋,盛于金,世界彩瓷由此诞生。历经千年岁月更迭,曾经一度失传的山西省长治市上党区八义窑红绿彩烧制技艺被重新唤醒、发展。今天,一件件精美的八义窑红绿彩瓷器走出国门,在众人惊艳的眼神中熠熠生辉。为了这一刻,他们走了12年……

李建平,土生土长的长治市上党区八义镇人,对八义窑红绿彩多多少少耳濡目染,有着一缕或多或少的乡愁。

2012年,政府倡导煤炭企业二次创业,转型发展的大背景下,李建平的那份乡愁被激发得越发浓烈。他说:“我是八义人,八义有这上千年的制瓷技艺,我不能眼睁睁看着它流失了!”

于是,“八义窑红绿彩”这个已经几近消失30余年的名字又开始在上党大地响起。

传承

李建平想要恢复红绿彩技艺的想法并不容易实现,早在上世纪80年代,八义窑红绿彩已经失传,没有人了解完整的操作工艺技能,李建平和他的儿子李亚敏只能从零开始。

他们找寻民间老艺人,从口口相传的故事中,寻找红绿彩的“蛛丝马迹”,没有核心颜料的配方,跑遍八义镇,一个地方一个地方找,一点一点地试验配比;没有场地,他们在煤矿办公区挤出一间办公室,既是办公室又是实验室。历经两年,他们终于重新恢复了红绿彩核心颜料“红”的配方,当第一批传统红绿彩瓷器出窑的那一刻,省级非物质文化遗产的称号,花落八义窑!

发展

传统工艺得以恢复,但其做工粗糙、线条粗犷,加之瓷器行业的快速发展,八义窑红绿彩瓷器与现代审美及使用需求存在很大的差异,

是固守原有特色?还是创新发展?固守,市场不认可;创新,是否会丢掉传统技艺?成为摆在李建平父子眼前的一个选择题。

他们选择了发展,这条路,如履薄冰!他们一方面加强传统工艺匠人的培养,成立专家工作室,一方面在提升传统工艺方面做尝试,另一方面选拔培养新一代的红绿彩工匠。现如今,他们的团队由最早的3人发展到现在的近150人。

另一方面,他们通过兴建研学基地、和各大高校合作,拓宽销售渠道等方式,在原有工艺的基础上增加3D制模、数控修坯、丝网印刷等现代工艺,研制开发红绿彩瓷产品300多个品类,让古老的红绿彩重新焕发生机活力。

振兴

现如今,八义窑红绿彩已不再是沉寂在山里乡间的民间技艺,在李建平父子执着的情怀中,红绿彩是一张民族文化的品牌,是一方山水的历史印证。

在他们的坚守中,八义窑红绿彩逐渐走进人们的视野,走进国内、国际中高端市场,它不仅镌刻着上党八义人的乡愁,更成为长治的一张非遗名片,多次代表长治、代表山西参加各种重大博览会,捧回无数奖项。

创新的道路仍在延展,传统文化的积淀依旧持续,八义窑红绿彩不仅仅是一件件精美的作品,也是企业绿色发展、转型发展的一个成功典范,更是千年文化在人们心中的印记……

(刘飞龙 黄丽慧 文/图)